Los servicios básicos de agua potable y electricidad como sectores clave para la recuperación transformadora en América Latina y el Caribe

Área(s) de trabajo

1. Brechas de acceso a los servicios de agua potable y electricidad en América Latina y el Caribe

a. La inseguridad energética y sus impactos en las personas

Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y 75 millones no tienen acceso a combustibles y tecnologías limpias para cocinar, lo que exacerbó la pobreza y vulnerabilidad durante y después de la pandemia. Esta situación se puede ver agravada por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto de la guerra en Ucrania. Esta inseguridad energética impacta física, social y económicamente a millones de personas en toda la región (CEPAL, 2022)

Las dimensiones económica y social tienen directa relación con la carencia de acceso a los servicios energéticos o bien debido a problemas de asequibilidad; es decir, aquellas familias que no tienen acceso porque no existe infraestructura para ello, o porque no pueden pagar por este servicio ya que tienen otras prioridades, tales como alimentación, salud y otras.

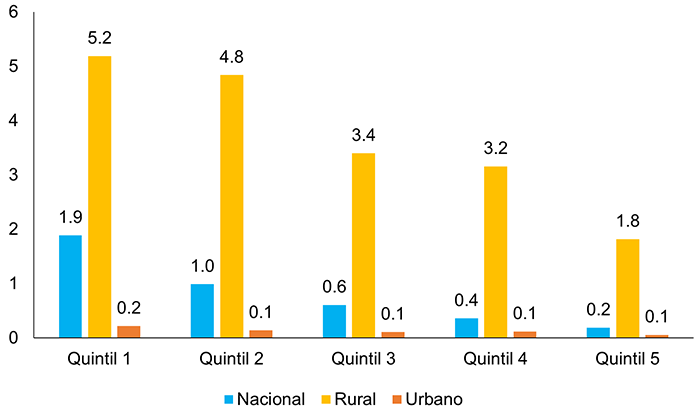

Gráfico 1

América Latina y el Caribe: proporción de la población sin acceso a electricidad por quintiles de ingreso (rural, urbano y total), último año disponible1

(Porcentajes)

Fuente: CEPAL sobre la base de las últimas Encuestas de Hogares de los países.

1 Último año disponible: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay, 2017; Honduras, México y República Dominicana, 2016; Guatemala, Nicaragua y Venezuela, 2014.

El gráfico 1 muestra la proporción de la población en América Latina y el Caribe sin acceso a electricidad por quintiles de ingreso. Se observa aquí como para todos los quintiles la población rural tiene menos acceso la electricidad. Los datos indican que las poblaciones indígenas y afrodescendientes se encuentran también entre las más vulnerables. En la región la proporción de la población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, en promedio, duplica y, en algunos casos, triplica a la proporción respectiva de la población no indígena ni afrodescendiente.

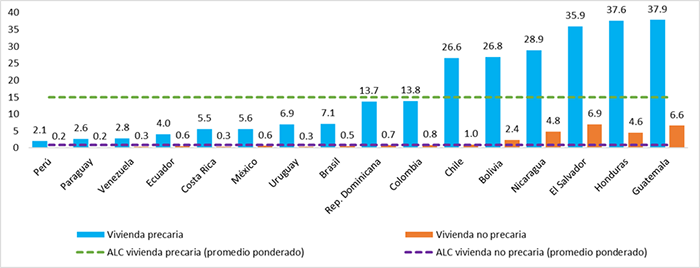

En América Latina y el Caribe, en promedio, el 15% de la población que reside en viviendas precarias no tiene acceso a electricidad (Gráfico 2). Sin embargo, en Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua esa participación es mayor: entre el 30 y 40% de aquellos que viven en condiciones precarias no tienen acceso. Todas estas personas viven en asentamientos informales en condiciones que no respetan sus derechos a una vivienda digna. La dimensión física al acceso a electricidad incluye no solamente la mala calidad de la vivienda, sino que también la estructura del entorno del hogar y los electrodomésticos ineficientes y en mal estado.

Gráfico 2

Proporción de la población sin acceso a electricidad según precariedad de la vivienda, último año disponible

Fuente: CEPAL sobre la base de las últimas Encuestas de Hogares de los países.

Último año disponible: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay, 2017; Honduras, México y República Dominicana, 2016; Guatemala, Nicaragua y Venezuela, 2014.

Nota: De acuerdo a CEPAL, una vivienda precaria se refiere a la privación de ciertos materiales. Además, se han considerado a los hogares en viviendas con materiales irrecuperables en al menos un aspecto: techo, paredes o piso. Ejemplo: Piso de tierra o paredes y/o techo de fibras naturales y/o desechos.

Como consecuencia de la aplicación de las medidas de confinamiento en América Latina y el Caribe se experimentó una importante pérdida de empleo, lo que limitó sus medios para poder pagar las cuentas del consumo eléctrico. Esta situación se puede exacerbar especialmente en países de la región con altas tarifas eléctricas y aumentos tarifarios durante la pandemia, así como por el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto bélico actual. Del mismo modo, es necesario considerar la dependencia energética del suministro de agua, que se ve igualmente afectado por el aumento de los precios de los combustibles. En la región, los costos energéticos de los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento pueden ascender, en promedio, a un 40% de todos los gastos que enfrentan en su operación (Ferro y Lentini, 2015). Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos factores para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de energía residencial y de agua de los ciudadanos de la región, especialmente si sus ingresos se han visto afectados negativamente a consecuencia del impacto del COVID-19.

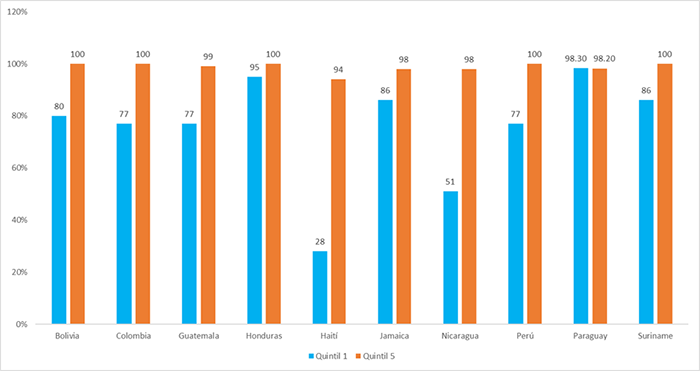

b. La desigualdad en el acceso a agua potable incrementó la vulnerabilidad de las personas

En la región, 161 millones de personas (equivalente a 2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso adecuado a agua potable (“gestionada de manera segura”). Aún más grave, 431 millones de personas (equivalente a 7 de cada 10) en la región no tienen acceso a saneamiento “gestionado de manera segura” La mayoría de estas personas, además, pertenecen a los quintiles más vulnerables. Las diferencias de acceso entre el quintil más vulnerable y el de mayores ingresos ascienden a más de 20% (Gráfico 3), siendo mucho más significativas en algunos países de la región.

Gráfico 3

Diferencias en el acceso a servicios básicos de agua potable en países seleccionados de América Latina y el Caribe

(Proporción de población, 2017)

Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, Higiene y Saneamiento (2022).

Por otro lado, el gasto en agua potable de los hogares de toda la región América Latina y el Caribe representa en promedio el 0,8% de su gasto total. Sin embargo, si el análisis se hace por quintiles, los quintiles de menores ingresos pueden llegar a pagar hasta 2,5 veces más que los más pudientes. Esto se debe a la ausencia del acceso directo de muchos hogares al servicio de agua potable, por lo que deben comprar el agua (embotellada o a través de camiones cisterna). Por ejemplo, en Cochabamba, Bolivia, el agua por camión cisterna cuesta 4 veces más que el agua por tubería (Mitlin y otros, 2019); mientras que, en Perú, el agua por camión cisterna puede llegar a costar hasta 12 veces más que el agua por tubería (Banco Mundial, 2015). Adicionalmente, en muchos casos, la calidad del agua es inferior (ibid). Los hogares con ingresos más altos no solo gastan proporcionalmente menos (0,6% de su presupuesto) sino que consumen más en términos absolutos en comparación con los otros quintiles. En efecto, en América Latina y el Caribe, la mitad del consumo total se concentra en los dos quintiles más ricos.

A pesar de que pueda parecer un porcentaje pequeño del gasto de los hogares, el creciente desempleo y la reducción de los ingresos derivados de la pandemia y aumentados por la guerra en Ucrania, puede llevar a los hogares a una situación de incapacidad de afrontar pagos de los servicios básicos.

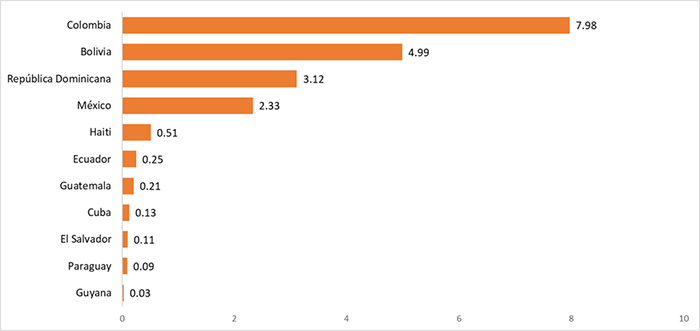

Para entender mejor el riesgo de ser impactado por la COVID-19 y su relación con el agua potable, se tiene que analizar, por un lado, la exposición y por otro la vulnerabilidad. El 80% de la población en América Latina y el Caribe se concentra en las ciudades, donde las interacciones sociales son más intensas y por tanto la exposición al contagio es mayor. Millones de personas en las ciudades de América Latina y el Caribe no solamente no tienen acceso al agua potable, sino que tampoco tienen acceso a instalaciones de higiene para lavarse las manos: más de 9 millones de personas en Colombia, casi 5 millones en Bolivia y 2 millones en México (Gráfico 4). En cambio, la vulnerabilidad es en general mayor en las áreas rurales, dada la debilidad de las infraestructuras, no solamente de agua potable y saneamiento sino también las de salud.

Gráfico 4

Número de personas sin acceso a instalaciones para lavarse las manos en ciudades

(millones de personas en 2018)

Fuente: Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua, Higiene y Saneamiento (2020).

2. Propuesta de políticas de agua potable y electricidad para una recuperación transformadora

A causa de la pandemia de COVID-19, a inicios de 2020 en casi todos los países de la región se tomaron medidas paliativas para los sectores de agua potable, saneamiento y electricidad, que incluyeron la reducción parcial y postergación del cobro de las cuentas, y/o la prohibición del corte de servicios. La CEPAL ha estimado el costo de estas medidas. Asumiendo que los hogares de los dos quintiles más vulnerables (17 países América Latina y el Caribe) dejaron de pagar sus cuentas de agua y electricidad durante 6 meses. Esta estimación se ajusta en promedio a lo que pasó durante la pandemia, y en ese escenario se generarían pérdidas de ingresos de los prestadores, que perjudican la mantención de infraestructura de servicios básicos. Estas pérdidas se estima que ascenderían a un promedio de 0,4% del PIB regional, requiriéndose subsidios o preferentemente inversión por parte del Estado para compensarlas.

No obstante, si bien estas medidas fueron efectivas en el contexto de emergencia, las mismas no se podían sostener a mediano y largo plazo, pues ponían en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores de estos servicios básicos, lo que muestra la necesidad de priorizar las inversiones planificadas en los sectores del agua y la energía, para asegurar sistemas resilientes capaces de enfrentar nuevos escenarios como la reciente guerra en Ucrania.

Debido a la alta vulnerabilidad de los quintiles de menores ingresos, que todavía enfrentan dificultades para el pago de sus cuentas, y en especial las de energía por los impactos de la guerra en Ucrania, la CEPAL hace una propuesta de subsidio que puede adoptarse en caso de los países se encuentren ante estas situaciones de inestabilidad:

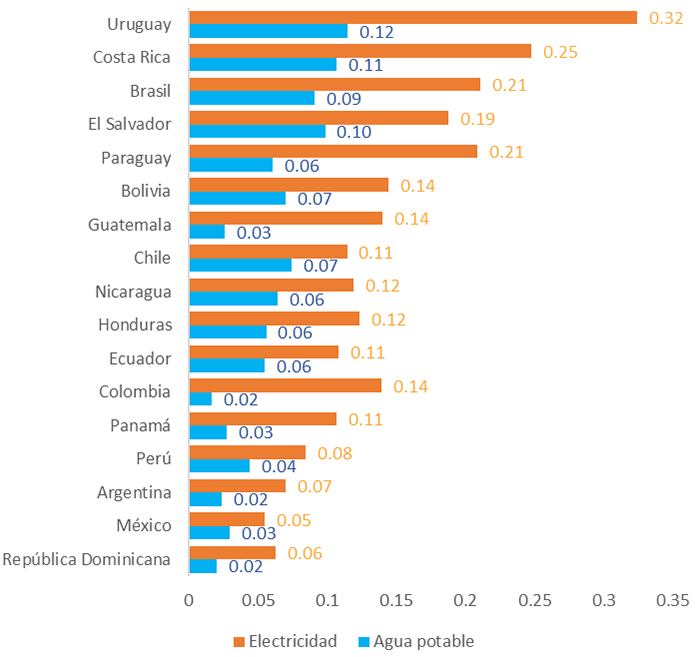

⚬ A escala regional, este subsidio a los quintiles 1 y 2 durante 6 meses tiene un peso en el PIB regional de 0,06% para el caso del agua potable y saneamiento y 0,14% para los servicios de electricidad. El gráfico 5 presenta el cálculo del subsidio estimado por seis meses y por sector, como porcentaje del PIB de 17 países de la región.

⚬ Para el sector de agua potable, dicho subsidio varía de 0,02% del PIB en Argentina y Colombia, hasta 0,12% del PIB en Uruguay.

⚬ Para el sector eléctrico, el subsidio varía de 0,05% del PIB en México, hasta 0,32% del PIB en Uruguay.

⚬ El subsidio a los hogares de los quintiles 1 y 2, que a su vez corresponde a un mecanismo de liquidez para los prestadores de los servicios de agua y electricidad, asegurando así su operatividad en el mediano y largo plazo, se estima en un 0,2% del PIB regional.

Gráfico 5

Subsidios a las cuentas de agua potable y saneamiento y electricidad como proporción del PIB nacional durante 6 meses

(En porcentajes)2

Fuente: CEPAL sobre la base de las Encuestas de ingresos y gastos y PIB de CEPASTAT.

2 Nota: Datos de las últimas encuestas de ingresos y gastos disponbles: Argentina (2012), Bolivia (2013), Brasil (2008), Chile (2012), Colombia (2007), Costa Rica (2013), Ecuador (2014), Ecuador (2014), El Salvador (2006), Honduras (2004), México (2012), Nicaragua (2014), Panamá (2007), Paraguay (2011), Perú (2014), República Dominicana (2007) y Uruguay (2006)

Propuesta de política pública: impulso inversor en agua y energía es posible y rentable

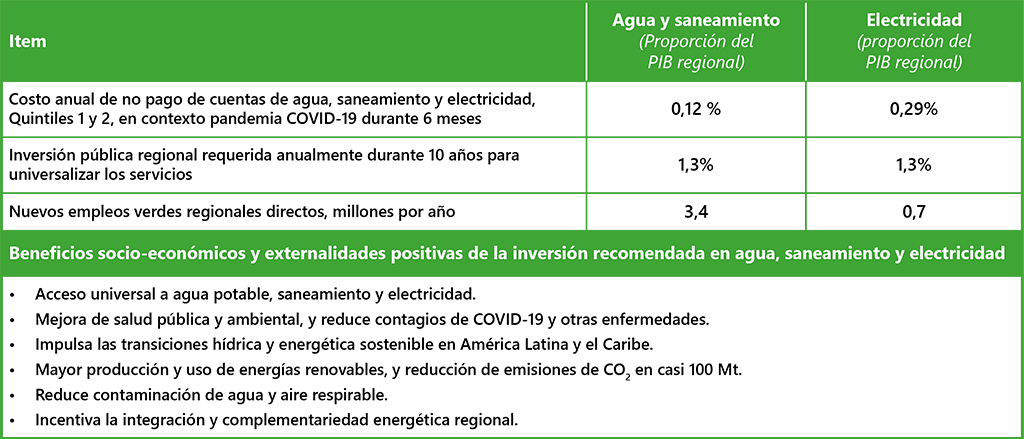

Invertir anualmente 2,6% del PIB regional durante los próximos 10 años permite universalizar el acceso a los servicios básicos de agua potable, saneamiento y electricidad, sin dejar a nadie atrás. Adicionalmente, reduce los contagios por la COVID-19 (y otras enfermedades), a la vez que impulsa la reactivación postpandemia y de la crisis geopolítica que ha empujado inflación y estancamiento en la región, generando hasta 4,1 millones de empleos verdes directos al año. Adicionalmente, reduce la contaminación e incentiva la transición hacia un mayor uso de energías renovables (Cuadro 1).

En los sectores de agua potable y electricidad, que son servicios esenciales para las sociedades, es fundamental fortalecer a la institucionalidad y entes planificadores y reguladores que puedan asegurar el acceso universal a estos servicios con calidad para todos los ciudadanos y en todo momento. Esto cobra particular importancia en situaciones de emergencia, como lo fue el caso de la pandemia, o en procesos complejos de geopolítica global como la guerra en Ucrania, considerando además la ocurrencia y el impacto de desastres como como terremotos, inundaciones u otros fenómenos extremos que afectan con más fuerza a los sectores más vulnerables y a los asentamientos precarios. Es importante evitar la improvisación y urge la implementación de mecanismos de prevención y gestión de riesgo, así como de gestión de emergencias, incluyendo estrategias e instrumentos de gestión de riesgos, educación e información ciudadana, aumento de la resiliencia y capacidad de adaptación, por ejemplo, a través de fondos de reservas, adquisición de seguros o bien una mayor capacidad para proteger a la ciudadanía frente a estas crisis. Se requiere pues desarrollar intervenciones de política que aseguren el acceso, la asequibilidad y la calidad de los servicios de agua potable y electricidad en el corto y largo plazo. Tales políticas deben poner especial énfasis en las poblaciones vulnerables, minimizar la desigualdad social y utilizar fuentes de energía renovable y tecnologías menos contaminantes.

En este sentido, el contexto de la recuperación post pandemia y en medio de la crisis de precios de hidrocarburos y alimentos, es una oportunidad para revisar los planes de operación e inversión en estos dos sectores de servicios básicos, puesto que representan importantes oportunidades para la reactivación económica de la región

Es esencial que como propuesta de recuperación post-pandemia, los países de la región dirijan sus paquetes de estímulo económico para dar prioridad a las inversiones que permitan cerrar las brechas en cobertura de los sectores de agua potable, saneamiento y electricidad, así como mejorar la eficiencia energética en ambos sectores y hacer los servicios más limpios y sostenibles. Este tipo de inversión representa una gran oportunidad para mejorar las condiciones sociales de segmentos vulnerables, generar empleos verdes y promover el uso de tecnologías más sostenibles, lo que en definitiva aporta a la reactivación de la economía regional.

Como medida de apoyo se espera que agencias de cooperación y la banca internacional y regional prioricen y focalicen sus esfuerzos en este tipo de inversión, la cual tiene retornos socioeconómicos y ambientales altos y además contribuye a la reactivación post pandemia. Las estimaciones para cerrar las brechas de cobertura en los servicios básicos son:

• En el sector eléctrico, incluyendo la utilización de tecnología renovable (i.e. solar y eólica) en línea con las metas del ODS 7, se debe invertir un 1,3% anual del PIB regional durante 10 años (CEPAL, 2021).

• Para lograr la universalización (y mejora de acceso, calidad y eficiencia) de los servicios de agua potable y saneamiento en el mediano y largo plazo, incluido el tratamiento de las aguas servidas o residuales (metas del ODS 6), se debe invertir un 1,3% anual del PIB regional durante 10 años (CEPAL, 2021).

Estas inversiones traen como consecuencia grandes beneficios puesto que contribuyen a generar empleos verdes, mejorar la salud, reducir la pobreza y reducir la contaminación del medio ambiente.

En el caso del sector eléctrico las inversiones en el cierre de la brecha de cobertura tienen los siguientes beneficios y oportunidades:

• A la luz de los impactos generados por la COVID-19 y de la guerra en Ucrania, la región debería dirigir sus paquetes de estímulo económico hacia el desarrollo de infraestructuras energéticas sostenibles, renovables y limpias en toda la cadena de valor. Estas acciones no son solo una oportunidad para generar nuevos miles de empleos, sino también una condición fundamental para una recuperación económica más verde y sostenible.

⚬ La sola inversión para cerrar la brecha de acceso a la electricidad en la región podría llegar a generar hasta 700 mil3 nuevos empleos calificados y no-calificados en América Latina y el Caribe para los próximos 10 años.

⚬ Asimismo, si la industria renovable estuviera localizada en América Latina y el Caribe a lo largo de sus cadenas de valor, el solo hecho de fabricar los paneles solares y turbinas eólicas necesarias para el logro de este escenario, representaría casi 1 millón4 más de empleos para la región entre 2020 y 2030.

• A fin de poder asegurar los servicios energéticos durante periodos de crisis -ya sea por pandemias, guerras, desastres como sequías, tormentas, terremotos o tsunamis- es imperioso que los formuladores de políticas públicas reconozcan los beneficios de la complementariedad5 e integración energética a nivel regional; otorgando una mejor fiabilidad del suministro y ayuda a la estabilidad de los precios de la electricidad, extendiendo estos beneficios a aquellos países de la región con menor proporción de hidroenergía en sus matrices energéticas.

• En términos de los beneficios ambientales, el cierre de la brecha de la cobertura eléctrica utilizando energías renovables, implicaría una reducción de casi 100 millones de toneladas de emisiones de CO2, respecto a cerrar la brecha con tecnologías tradicionales como gas natural y diesel.

En el caso del agua potable y saneamiento, los beneficios de estas inversiones son:

• En cuanto a creación de puestos de trabajo, la inversión de un 1,3% del PIB regional anualmente durante los próximos 10 años permitiría universalizar el acceso a agua potable y saneamiento gestionado de manera segura, cumpliendo así con el derecho humano a estos servicios, pero también desembocando en múltiples beneficios socioeconómicos y ambientales. En el ámbito económico, esto podría generar hasta 3,4 millones de empleos anuales en tareas de construcción, mantención y operación.

• En cuanto a salud pública, el cerrar la brecha de cobertura es un aspecto esencial para la contención de los contagios por COVID-19 y otras pandemias y endemias, pues asegura que la población cuente con agua para labores de aseo y un lavado de manos frecuente. Ya que sin un control efectivo de la pandemia no se podría empezar la reactivación económica (CEPAL y OPS, 2020). Asimismo, el acceso a agua potable de calidad y de forma continua conduce a una menor incidencia de enfermedades asociadas a la falta de acceso de este bien natural, las cuales representan una gran carga socioeconómica y debilitan las capacidades humanas. De hecho, en 2016 se estimó que en la región se habían perdido 5,7 millones de años de vida ajustados en función de discapacidad debido a dichas enfermedades, los cuales fueron valorados en 1,8 mil millones de dólares6.

• En el ámbito social, o del costo para los más vulnerables, el pago de agua potable por tubería reduce la regresividad actual consistente en que el esfuerzo económico que hacen los hogares que actualmente no tienen acceso y deben recurrir a camiones cisterna u otros mecanismos más costosos.

• Y en cuanto a los beneficios ambientales, el cierre de la brecha en cobertura de agua potable y saneamiento contribuye a la recuperación de muchos cuerpos de agua contaminados por aguas residuales no tratadas. En América Latina, cerca de un cuarto de los tramos de ríos es afectado por la contaminación patógena severa, con concentraciones mensuales en caudal de bacteria coliforme fecal de más de 1000 CFU/100ml, la cual aumentó en casi dos tercios de 1990 a 2010 (PNUMA, 2016). Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para el tratamiento de aguas residuales podrían ser de extremo valor para la región. Un ejemplo de esto son los humedales construidos por el hombre, que permiten reducir la materia orgánica y los patógenos a través de procesos naturales, y que se encuentran además entre los ecosistemas más productivos del mundo, ya que proporcionan agua rica en nitrógeno para riego de cultivos, biomasa y biogás para producción de energía (UN Water, 2018). Estos humedales pueden ser administrados por la comunidad generando también empleo a nivel local.

• También, el uso de tecnologías con un enfoque de economía circular en la provisión de servicios de agua potable y de saneamiento pueden reducir no solo la contaminación del agua, sino que también del aire, reduciendo las emisiones de metano, que tiene un poder contaminante 25 veces superior al CO2. Por ejemplo, estimaciones de la CEPAL de las inversiones necesarias para la transformación de 75 plantas de tratamiento de aguas residuales que abastecen a 33 millones de personas de América Latina y el Caribe, tienen una relación positiva beneficio/costo de 1,34.

• En resumen, los beneficios universalizar el acceso a agua potable y saneamiento exceden en al menos tres veces a los costos asociados a escala global (Hutton y Varughese, 2016). En la región América Latina y el Caribe la relación costo-beneficio es de 2,4 en agua potable y 7,3 en saneamiento (OMS, 2012).

Cuadro 1

Síntesis de inversión y beneficios de la inversión para universalizar cobertura de agua potable, saneamiento y electricidad en América Latina y el Caribe

(18 países)

3 Calculado por CEPAL, en base al despliegue de las tecnologías solar, eólica y la biomasa. Incluye costos de construcción, instalación, operación y mantenimiento. Se estima un total en un rango entre 4,055,000 a 6,375,000 millones de nuevos trabajos para el período 2020-2030.

4 Calculado por CEPAL, en base a la manufacturación de tecnología solar y eólica.

5 Al respecto, la complementariedad de la hidroenergía y otras fuentes de energía renovables ofrece grandes ventajas, por ejemplo, durante las estaciones de baja pluviometría, es posible utilizar de manera rentable la variabilidad a corto plazo de las energías solar y eólica, mediante el funcionamiento flexible de la energía hidroeléctrica. El aprovechamiento en el largo plazo entre la hidroenergía y otras tecnologías de energía renovable da como resultado un sistema eléctrico que puede enfrentar de mejor manera los impactos del cambio climático y la variabilidad de fenómenos climáticos como el Niño y la Niña.

6 En base a las estimaciones de Dalal y Svanstrom (2015) que reportan la pérdida económica a nivel mundial a causa de los DALYs (disability-adjusted life years) en 848 mil millones de dólares al año 2014, equivalente a 326 USD por DALY.

Bibliografía

Banco Mundial (2015), “Brazil, Colombia and Peru are among the countries of the world with the most water”, [en línea] https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/10/brasil-colombia-peru-paises-mas-agua-tienen-en-el-mundo.

CEPAL (2022). Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? Junio 2022. https://www.cepal.org/es/publicaciones/47912-repercusiones-america-latina-caribe-la-guerra-ucrania-como-enfrentar-esta-nueva.

CEPAL (2021). La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad. https://www.cepal.org/es/publicaciones/47043-la-paradoja-la-recuperacion-america-latina-caribe-crecimiento-persistentes.

CEPAL y OPS (2020) Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Informes COVID-19. 30 de julio de 2020. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/1/S2000462_es.pdf.

Dalal, K. y L. Svanström (2015) “Economic Burden of Disability Adjusted Life Years (DALYs) of Injuries”, Health, Nº 7, Suecia, 27 de abril.

Ferro y Lentini (2015) Eficiencia energética y regulación económica en los servicios de agua potable y alcantarillado https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37630/S1421127_es.pdf?sequence=1.

Hutton, G. y M. Varughese (2016) “The costs of meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on Drinking Water, Sanitation and Hygiene”, Water Sanitation Program (WSP) World Bank Group, technical paper, enero.

Mitlin, D., Beard, V. A., Satterthwaite, D., and Du, J. (2019). Unaffordable and Undrinkable: Rethinking Urban Water Access. Working Paper. Washington, DC: World Resources Institute.

OMS (2012), Global Costs and Benefits of Drinking-Water Supply and Sanitation Interventions to reach the MDG Target and Universal Coverage, Geneva, Switzerland.

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) (2016), A Snapshot of the World’s Water Quality: Towards a global assessment, Nairobi, Kenya.

UN Water (2018). 2018 UN World Water Development Report, Nature-based Solutions for Water.