Infancia y desigualdad habitacional urbana en América Latina y el Caribe

Áreas de trabajo

Tema(s)

MONICA RUBIO

Asesora Regional de Políticas Sociales en la Oficina Regional de UNICEF

para América Latina y el Caribe [1]

América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada a nivel global y la que presenta los más altos índices de desigualdad. Las ciudades de la región que, por un lado, son fuente de oportunidad, innovación, dinamismo y de generación de economías de escala son también, por el otro, espacios que reproducen formas de crecimiento desigual que se expresan en exclusión social, segregación, desigualdad y pobreza.

La infancia y adolescencia de la región no es ajena a este contexto. Este artículo sintetiza los resultados de un estudio que estima y caracteriza la situación de precariedad habitacional padecida por niñas, niños y adolescentes urbanos en la región y muestra su vinculación con un desigual acceso a servicios, al goce de derechos y a oportunidades de las que dependen sus propias posibilidades de desarrollo (Bagnoli, Born y Minujin, en prensa). A modo de evidenciar la magnitud del problema se comparan los niveles de la desigualdad intraurbana con base en las condiciones habitacionales con la clásica desigualdad entre zonas rurales y urbanas. De esta manera se busca proveer de evidencia sobre la inequidad y las difíciles condiciones de vida en las que crece una importante cantidad de niños, niñas y adolescentes en las áreas urbanas más deprimidas de la región. Observar la relación entre condiciones habitacionales y las condiciones de vida amplias de la niñez y adolescencia y sus familias permite comprender cómo se expresan las desigualdades intraurbanas y brinda evidencia clave para las decisiones de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de la niñez y adolescencia en las ciudades de la región.

En efecto, más allá de la vulneración de derechos directamente ligados con el disfrute de una vivienda digna y con acceso a servicios adecuados, existe sólida evidencia con relación a cómo las privaciones en el contexto habitacional limitan otros derechos. Así, la falta de agua potable, saneamiento y energía para la cocción de los alimentos tienen consecuencias perjudiciales para la salud; la falta de materiales de calidad en la construcción de la vivienda expone a las personas a riesgos climáticos y de seguridad; el hacinamiento y la falta de electricidad impiden contar con un espacio adecuado para estudiar y descansar, lo que repercute en el desarrollo cognitivo en la infancia y en el desarrollo laboral en la adultez, a la vez que favorecen una mayor propensión a situaciones de abuso. En definitiva, abordar la precariedad habitacional no solo tiene valor en sí mismo, sino que también constituye una variable que es fundamental para comprender las desigualdades urbanas [2].

I. Desigualdad habitacional urbana en hogares con población infantil y adolescente

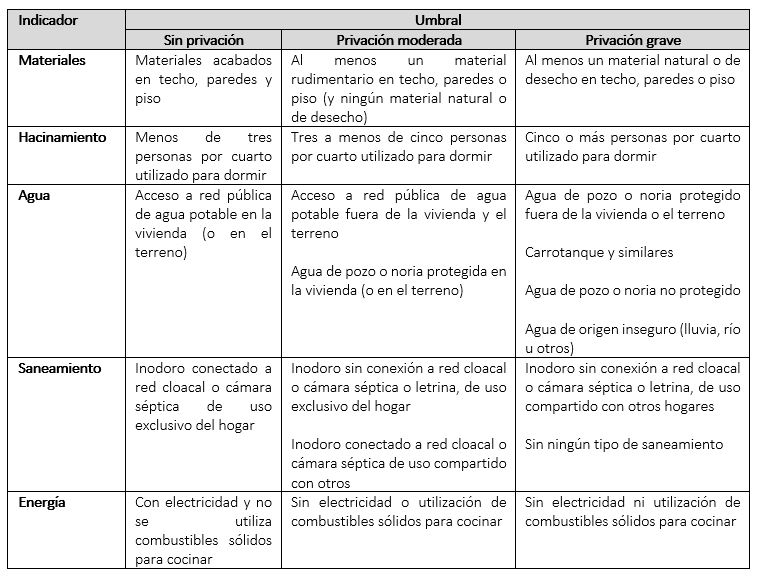

El análisis que se presenta a continuación descansa en la medición de laprecariedad habitacional, una categoría que permite caracterizar las condiciones materiales adversas del contexto inmediato en el que habitan niñas, niños y adolescentes, para identificar a los grupos más vulnerables en las ciudades. Esta precariedad habitacional toma en cuenta las siguientes dimensiones: a) características de la vivienda en cuanto a materiales de piso, techo y paredes; b) condición de convivencia o hacinamiento, y c) acceso a servicios de agua, saneamiento y energía. Para cada dimensión se definieron umbrales de privación moderada y grave. El cuadro 1 muestra los umbrales utilizados en el análisis: sin precariedad habitacional indica que no se observan privaciones en ningún indicador; precariedad habitacional moderada indica que se presenta un solo indicador con privación moderada y los demás sin privaciones, y precariedad habitacional grave indica que dos o más indicadores resultan con privación moderada o al menos uno con privación grave.

Cuadro 1

Indicadores y umbrales de precariedad habitacional

Fuente: Bagnoli, Born y Minujin (en prensa).

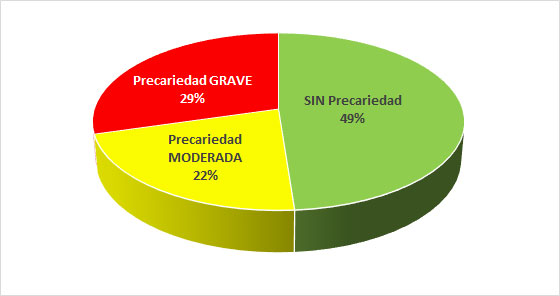

Tal como puede verse en el gráfico 1, el 51,2% de niñas, niños y adolescentes que viven en zonas urbanas en América Latina reside en hogares con algún tipo de precariedad habitacional. Dos de cada diez viven en condiciones de precariedad habitacional moderada y tres de cada diez enfrentan precariedad habitacional grave. Es decir, más de 80 millones de niñas, niños y adolescentes de zonas urbanas enfrentan algún tipo de privación en sus condiciones habitacionales [3] y unos 18 millones residen en hogares con precariedad habitacional grave. Tomando en cuenta proyecciones poblacionales, la niñez y adolescencia con precariedad habitacional urbana casi duplica a la población total de niños, niñas y adolescentes que vive en zonas rurales, y que se estima en 46 millones de personas entre 0 y 19 años [4] .

Gráfico 1

América Latina y el Caribe (21 países): precariedad habitacional en población urbana de 0 a 17 años, alrededor de 2015, (En porcentajes)

Fuente: elaboración propia sobre la base de encuestas MICS y DHS y Bagnoli, Born y Minujin (en prensa).

Los niños, niñas y adolescentes tienen un 44% más de probabilidades que un adulto de vivir en condiciones habitacionales deficitarias. Mientras que la mitad de ellos se encuentran en situación de precariedad habitacional, este porcentaje alcanza solo a 35,8% de los adultos. Esta relación es más evidente en la población con déficit habitacional grave, tomando en cuenta que 30% de niñas, niños y adolescentes viven en situación de precariedad habitacional grave, frente a un 17% de adultos.

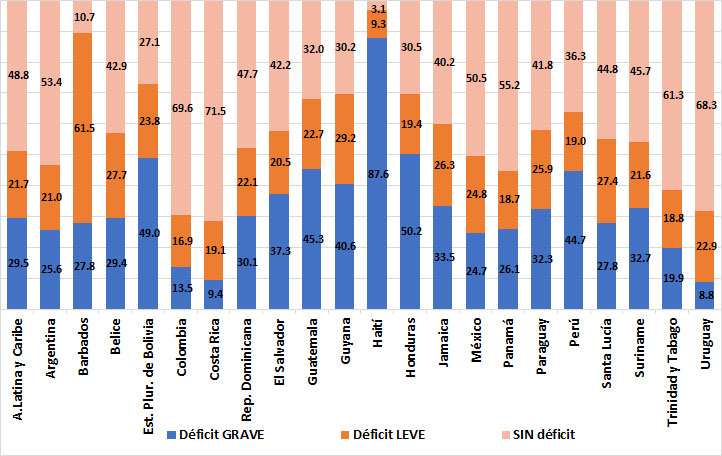

En el gráfico 2 se presentan los datos de precariedad habitacional a nivel de países de la región. Haití, Barbados, Estado Plurinacional de Bolivia, Guyana y Honduras son los países con mayor porcentaje de niñez y adolescencia que habitan en hogares con algún tipo de precariedad. Tomando en consideración la precariedad habitacional grave, Haití, Honduras y el Estado Plurinacional de Bolivia son los países con mayor incidencia, mientras que Costa Rica, Colombia y el Uruguay son los países con una mejor situación, seguidos por Trinidad y Tobago, Panamá, la Argentina y México, todos por debajo del promedio regional.

Gráfico 2

América Latina y el Caribe (21 países): niveles de precariedad habitacional urbana por país en personas de 0 a 17 años, (En porcentajes)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Bagnoli, Born y Minujin (en prensa) y datos de MICS, DHS, EDSA 2016.

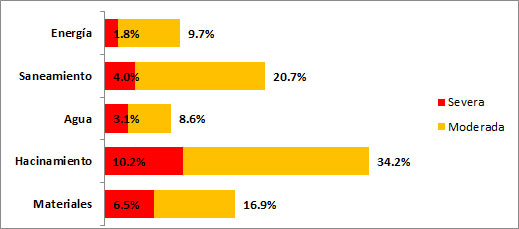

¿Qué hay detrás de la condición de precariedad habitacional de niñas, niños y adolescentes? Existen diferencias entre las variables que conforman el índice de precariedad habitacional, siendo el hacinamiento el de mayor tasa de privación (considerando privaciones severas y moderadas), donde uno de cada tres niños, niñas y adolescentes urbanos habita en hogares hacinados (34,2%) [5] , seguido de las privaciones en saneamiento (21%) y materiales (16%). Por último, se señalan las carencias en agua y energía, con prevalencias del 8% y del 10%, respectivamente (véase gráfico 3).

Gráfico 3

América Latina (21 países): factores de precariedad habitacional urbana y población urbana de 0 a 17 años, (En porcentajes)

Fuente: Bagnoli, Born y Minujin (en prensa).

Es relevante considerar que los promedios ocultan diferencias importantes entre países: por ejemplo, en Guatemala, Honduras y Haití, más del 60% de niñas, niños y adolescentes de áreas urbanas viven en condiciones de hacinamiento. Por otro lado, el indicador de saneamiento muestra una mayor incidencia de privación en Barbados y Haití con porcentajes superiores al 80%. En cuanto a materiales inadecuados de construcción, en Santa Lucía, el Perú y Guyana más del 40% de esta población urbana enfrenta carencias. Finalmente, casi la totalidad de los niños, niñas y adolescentes de Haití vive con privación en energía, y cerca de una tercera parte se encuentran en esta situación en Guatemala y Honduras. En la República Dominicana y Barbados, la privación en agua se aproxima al 20%. No debe sorprender que los países con mayor incidencia de precariedad habitacional son los que presentan menor brecha entre este indicador para los niños, niñas y adolescentes y para los adultos. Es decir, en estos países, la precariedad habitacional es extendida y la mayor parte de la población se encuentra en esta condición. Tal es el caso de Haití, por ejemplo, que tiene el mayor porcentaje de población con déficit habitacional grave y virtualmente generalizada. Por el contrario, la mayor desigualdad intergeneracional relativa se presenta en los países con menor tasa de carencias habitacionales graves, como Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tabago y el Uruguay, donde la incidencia de la precariedad habitacional grave entre los niños, niñas y adolescentes casi duplica a la de los adultos.

II. Precariedad habitacional y su relación con la desigualdad en el goce de derechos

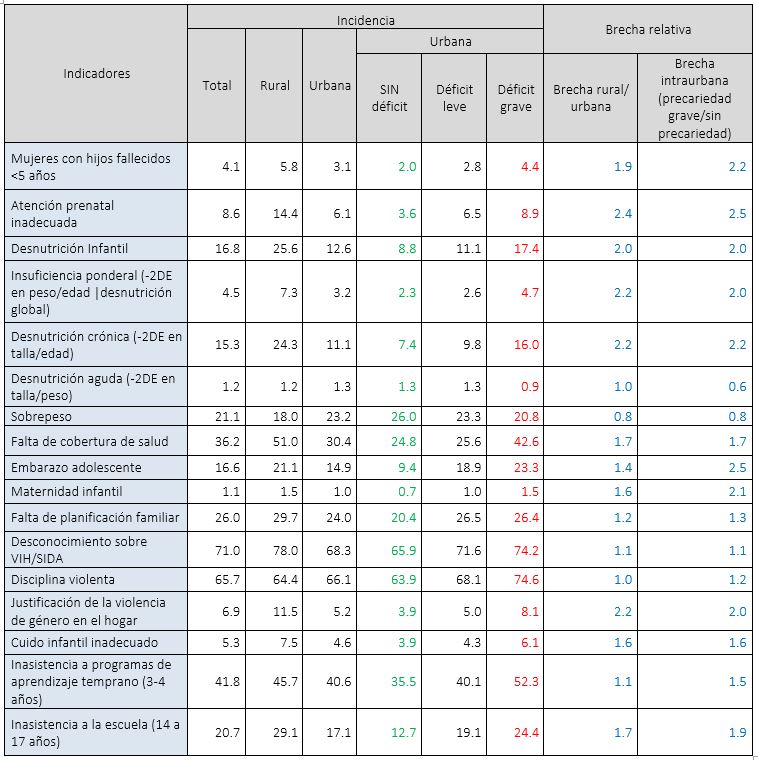

Como se ha mencionado, los entornos físicos inmediatos donde habitan niñas, niños y adolescentes tienen un impacto fundamental en áreas esenciales para su desarrollo. El cuadro 2 resume tres tipos de información: los resultados para la infancia y niñez urbana de la región para una serie de indicadores de condición de vida o de goce de derechos. Para cada indicador se presenta la incidencia total, rural y urbana. Esta última, a su vez, muestra la incidencia en hogares urbanos sin y con precariedad habitacional grave y moderada. Las dos columnas finales muestran la desigualdad relativa entre hogares con precariedad habitacional grave y aquellos sin precariedad, como un indicador de la desigualdad rural/urbana y, finalmente, la desigualdad intraurbana. Estos dos últimos indicadores se expresan como un índice o ratio entre las incidencias que, cuando son mayor que uno, evidencia desigualdad de resultados.

Además de las privaciones propias de las condiciones materiales de los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes urbanos, se plantea cómo estas se asocian con el acceso y cumplimiento de una serie de indicadores vinculados con derechos y dimensiones del bienestar de la infancia. Es posible afirmar que la niñez y adolescencia que vive con precariedad habitacional grave tienen una mayor probabilidad de morir antes de cumplir los cinco años, de padecer desnutrición, de no contar con un seguro de salud, de experimentar una atención prenatal deficiente, de transitar embarazos tempranos y sin planificación familiar, de no acceder a instancias de cuidado adecuado ni de aprendizaje temprano, o de no asistir a la escuela en la adolescencia. Sumado a lo anterior, la falta de conocimiento sobre VIH/SIDA y el uso de métodos de disciplina violenta son problemáticas que atraviesan a la mayoría de la niñez y adolescencia en la región, sin importar su condición habitacional. Cabe resaltar que el sobrepeso, por su parte, afecta en mayor medida a la niñez y adolescencia sin precariedad habitacional.

Cuadro 2

Indicadores seleccionados para diferentes niveles de precariedad habitacional

Fuente: Encuestas MICS y DHS.

Al revisar la situación por países, la situación para indicadores seleccionados es la siguiente:

- Atención prenatal inadecuada

Para los 22 países de la región con datos comparables se analizó la información de mujeres urbanas de 15 a 49 años que tuvieran hijos nacidos vivos en los dos años previos a las encuestas, y en cuyo último nacimiento no fueron asistidas por personal capacitado o no recibieron atención por lo menos cuatro veces durante el embarazo. A nivel regional, el 8,6% no recibió una atención prenatal adecuada, incluyendo a un 6,1% de las mujeres que viven en áreas urbanas y a un 14,4% de las mujeres en áreas rurales.

A nivel urbano, apenas el 3,6% de las mujeres que viven en hogares sin precariedad habitacional reporta una inadecuada atención prenatal, frente a un 9% en los hogares con precariedad habitacional grave. A nivel de países, Haití muestra los niveles más críticos tanto de incidencia de este indicador (37%) como de desigualdad intraurbana (5,5% frente a 47%). Guatemala presenta también una alta incidencia de atención prenatal inadecuada (18%) y de desigualdad intraurbana (6% frente a 20%). Por su parte, países como Costa Rica y Guyana tienen incidencias relativamente menores de partos sin atención adecuada (9,7% y 13%, respectivamente), pero presentan importantes brechas del indicador de desigualdad intraurbana. Así, en Costa Rica, apenas el 2% de mujeres que viven en lugar sin precariedad reportan recibir una atención prenatal inadecuada, mientras que este porcentaje se eleva a un 20% en hogares con precariedad. Esta brecha de desigualdad intraurbana supone un reto importante para la política local.

- Mortalidad de menores de 5 años

Para el total de 11 países con información disponible, 4,1% de las mujeres de la región han afrontado la muerte de al menos un hijo menor de 5 años. Este porcentaje es de 5,8% en áreas rurales y 3,1% en áreas urbanas. A nivel intraurbano, la cifra se duplica en mujeres con precariedad habitacional grave (4,6%) respecto de hogares sin precariedad (2%). Haití es el país con la mayor incidencia (10%) y también con una de las mayores brechas de desigualdad intraurbana (4,8%). La República Dominicana y Guatemala presentan, después de Haití, las mayores incidencias. Por su parte, el Paraguay, Guatemala y Haití tienen las mayores brechas de desigualdad intraurbana, triplicando y cuadruplicando el promedio regional (2,2%).

- Situación nutricional

La desnutrición en niñas y niños impacta negativamente sobre su desarrollo cognitivo y motriz, generando rezagos en el nivel de escolaridad (Victora y otros, 2008; McCoy y otros, 2017). Además, aumenta los riesgos de mortalidad por diarrea, neumonía y sarampión (Black y otros, 2008; UNICEF, 2013), así como la prevalencia de morbilidades a lo largo del ciclo de vida a causa de afectaciones inmunológicas. La desnutrición también es factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Diferentes indicadores antropométricos miden el nivel de desnutrición infantil haciendo referencia a la duración, severidad y magnitud de los efectos de las carencias nutricionales (Sanabria y otros, 2014): insuficiencia ponderal o desnutrición global, desnutrición crónica y desnutrición aguda [6].

Al analizar los niveles de desnutrición infantil para menores de 5 años de los quince países con información disponible, se observa que el 16,8% por ciento padece desnutrición, con el 25,6% de la niñez rural presentando algún tipo de desnutrición, frente a un 12,6% en zonas urbanas. Sin embargo, esta última se duplica entre niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con precariedad habitacional grave (17,4%), mientras que en los hogares sin precariedad es de apenas 8,8%. En Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití tanto la incidencia de la desnutrición como la desigualdad intraurbana son mayores que en el promedio. Haití, con una incidencia de 21,5%, tiene el mayor nivel de desigualdad intraurbana y es donde niñas, niños y adolescentes de hogares con precariedad grave tienen seis veces más probabilidad de padecer algún tipo de desnutrición. En el Paraguay, por el contrario, se presenta la menor incidencia de desnutrición infantil (5,5%).

- Insuficiencia ponderal (peso/edad) en la primera infancia. Conocida también como desnutrición global, este indicador muestra una relación peso/edad por debajo de dos desvíos estándar respecto de los patrones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La insuficiencia ponderal es la fase inicial de la desnutrición. Cuando el niño o niña comienza a desnutrirse el principal efecto es la pérdida de peso, por lo que este se ubicará por debajo del estándar para su edad. Inicialmente, su talla (estatura) no se ve afectada. Para los 15 países analizados en este indicador se evidencia que el 4,5% de los niños y niñas tiene un bajo peso para su edad. En zonas rurales, este porcentaje es de 7,3%, y en zonas urbanas es de 3,2%. Guatemala y Haití son los países con mayor incidencia urbana, en contraste con el Paraguay y Santa Lucía. Sin embargo, cuando analizamos la desigualdad intraurbana se observa que el Paraguay, a pesar de presentar niveles muy bajos de este tipo de desnutrición, es también uno de los países con mayor brecha (4,6%), lo que quiere decir que los niños y niñas de hogares con precariedad habitacional grave tienen casi cinco veces más probabilidad de padecerla que aquellos que viven sin precariedad. Guyana, por su parte, es uno de los países con mayor incidencia y, al mismo tiempo, con la mayor brecha (4,7%).

- Desnutrición crónica (talla/edad) en la primera infancia. Este indicador muestra una relación talla/edad por debajo de dos desvíos estándar respecto de los patrones de la OMS. Este tipo de desnutrición se expresa cuando la exposición a carencias nutricionales se prolonga y el niño deja de crecer debido a una serie de mecanismos endocrino-metabólicos, por lo que su talla será inferior al estándar para su edad, ocasionando un retraso en su crecimiento y también en el desarrollo de habilidades psicomotrices. La desnutrición crónica es la que presenta la mayor incidencia en la región y, junto con la insuficiencia ponderal, son los tipos de desnutrición donde se observan mayores desigualdades urbanas. Niñas y niños de hogares con precariedad habitacional grave tienen más del doble de probabilidades de padecerlas que quienes habitan en hogares sin precariedad. El promedio para los 15 países con información evidenció que el 15,3% de niños y niñas padecen desnutrición crónica. Este porcentaje es de 24,3% en contextos rurales y 11,1% en contextos urbanos. Guatemala figura como el país con mayor incidencia (35%), seguido por Haití y Honduras. Santa Lucía, el Paraguay y Surinam presentan los niveles más bajos en cuanto a este tipo de desnutrición. Las mayores brechas intraurbanas se encuentran en Guatemala, el Perú y Honduras.

- Desnutrición aguda (talla/peso) en la primera infancia. También conocida como emaciación, es la forma de desnutrición más grave. Este indicador muestra una relación talla/peso por debajo de dos desvíos estándar respecto a los patrones de la OMS. La desnutrición aguda altera los procesos vitales y conlleva un alto riesgo de mortalidad. Se presenta en niñas y niños que, tras presentar un periodo prolongado de carencias nutricionales (desnutrición crónica), sufre algún episodio intercurrente (como un cuadro infeccioso) y comienza de nuevo a perder peso, por lo que su peso estará por debajo con relación a su talla, la cual ya estaba por debajo para a su edad. Este tipo de desnutrición es padecido por el 1,2% de los niños y niñas en los 15 países analizados, con un porcentaje de 1,3% en zonas urbanas. Barbados es el país con mayor incidencia (8%), seguido de Guyana y Surinam. Sin embargo, resalta el Perú que, siendo el país con menor incidencia, presenta la mayor brecha intraurbana (2,5%), indicando que los niños de hogares con precariedad habitacional grave tienen más del doble de posibilidades de padecer desnutrición aguda.

- Sobrepeso en la adolescencia

Debido tanto al mayor consumo de alimentos procesados como al sedentarismo, en los últimos años la obesidad está en aumento principalmente entre adolescentes urbanos. La obesidad en adolescentes aumenta el riesgo de padecer diabetes, asma y problemas respiratorios. En la región también ha aumentado la prevalencia de sobrepeso entre los niños de 0 a 4 años (CEPAL, 2017; Aerts, 2018). A pesar de lo grave de esta problemática existe un vacío de información cuantitativa sobre sobrepeso y obesidad.

Son pocos los países que cuentan con información y, por lo tanto, se analizan datos disponibles solo para cinco países (Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras y Perú) relacionados con información antropométrica de mujeres adolescentes de 15 a 19 años, a partir de lo cual es posible estimar la incidencia del sobrepeso (índice de masa corporal superior a 25). En el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, el Perú y Honduras, la incidencia del sobrepeso se ubica en torno al 25% y la prevalencia de sobrepeso es mayor en adolescentes de hogares sin precariedad habitacional que entre quienes residen en hogares con precariedad grave (brechas o desigualdades por debajo de 1). En Haití, por el contrario, se observa la menor incidencia (1 de cada 10 adolescentes sufre de sobrepeso) y al mismo tiempo la mayor desigualdad (1,4%).

- Embarazo adolescente

La maternidad temprana se asocia con la reproducción intergeneracional de la pobreza e implica que las adolescentes inviertan la mayor cantidad de su tiempo en cuidados y trabajo reproductivo, relegando el disfrute de una educación ampliada, la entrada en el mercado de trabajo formal y la construcción de una carrera profesional.

Este indicador muestra que, en 22 países para los que se cuenta con información, el 16,6% de mujeres entre 15 y 19 años han dado a luz o se encuentran embarazadas. Asimismo, este porcentaje varía entre 21% en zonas rurales y 15% en adolescentes urbanas entre 15 y 19 años que han declarado estar embarazadas o haber sido madres en el pasado. El porcentaje de embarazos adolescentes en hogares de precariedad habitacional grave es más alto en zonas urbanas que en zonas rurales, con una de cada cuatro adolescentes (23,6%) que declara haber estado embarazada. La República Dominicana, Honduras, México y El Salvador son los países con mayor incidencia de embarazo en adolescentes, en contraste con Santa Lucía, Haití, el Uruguay y Cuba. En cuanto a la desigualdad intraurbana, es en Costa Rica, el Perú y Guyana donde se observa la mayor brecha, con incidencias que son cuatro veces las de los hogares sin precariedad habitacional.

- Cobertura de salud para mujeres adolescentes , prácticas de planificación familiar y conocimiento sobre el VIH

El indicador de cobertura de salud toma en cuenta información para mujeres de 15 a 19 años que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud. En este ámbito también se presenta un gran vacío de información [7] , pues solo se cuenta con datos de cinco países (México, Perú, Honduras, Guatemala y Haití). En estos, un 30% de las mujeres adolescentes no cuenta con ningún tipo de cobertura médica, mientras que las mujeres que residen en hogares con precariedad habitacional tienen un 72% más de probabilidad de no contar con estos servicios. Sin embargo, los resultados exhibidos en cada uno de los países analizados son extremadamente variables: en México, dos de cada diez mujeres no tienen cobertura de salud[8] ; en el Perú esto ocurre en poco más de la mitad de las adolescentes y en Guatemala, Honduras y Haití, dicha situación se presenta en más de nueve de cada diez casos.

Por su parte, la práctica de planificación familiar en mujeres entre 15 y 24 años se calcula para 19 países con información, como la proporción de mujeres de estas edades, casadas o unidas, que no están embarazadas y no desean tener más hijos al menos dentro de los siguientes seis meses, pero que actualmente no usan algún método anticonceptivo (incluyendo esterilización femenina y métodos tradicionales). La falta de planificación familiar afecta a una de cada cuatro jóvenes urbanas, aunque continúa siendo más probable hallar esta carencia en mujeres jóvenes de hogares con precariedad grave (27,1%) que en hogares sin precariedad habitacional (20,3%). Guyana, Barbados y Haití son los países con mayor incidencia de mujeres de 15 a 24 años que, a pesar de que no desean tener hijos por el momento, no usan ningún método de planificación familiar. Costa Rica, Colombia y el Perú, por el contrario, son los países con la menor incidencia en este punto. En Haití, además, se observa la mayor desigualdad intraurbana (2,5%), las mujeres de hogares con precariedad habitacional grave tienen más del doble de probabilidades de no emplear algún método de planificación que sus pares de hogares sin precariedad.

Finalmente, el desconocimiento sobre prevención y contagio de VIH se estimó sobre 21 países de la región y hace referencia a las mujeres adolescentes de áreas urbanas de 15 a 19 años que no cuentan con información precisa respecto a la prevención y el contagio del VIH. Lo anterior alude a que no escucharon hablar de VIH/SIDA o bien respondieron erróneamente (incluyendo “no sabe”) alguna de las siguientes preguntas sobre prevención y contagio: i) utilizar condón reduce riesgo; ii) limitar las relaciones sexuales a un solo compañero fiel y no infectado reduce riesgo; iii) una persona de aspecto saludable puede tener el virus VIH; iv) la picadura de mosquito puede contagiar; v) compartir comida con infectado puede contagiar; vi) el SIDA puede contagiarse por medios sobrenaturales o brujería.

De acuerdo con los datos analizados, dos terceras partes de las adolescentes no tienen conocimientos claros respecto del VIH/SIDA. Entre las adolescentes de hogares con precariedad habitacional grave el porcentaje es de 74,1% frente al 65,8% de quienes residen en hogares sin déficits habitacionales. Si bien la desigualdad relativa es leve, se observa que esta brecha se mantiene en cada uno de los países.

Este es uno de los indicadores con mayor incidencia en la región con un 71%, y con una mayor incidencia en el área rural (78%) frente al área urbana (70%). En Guatemala, el Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia más del 70% de las mujeres de 15 a 19 años en zonas urbanas desconocen las formas de prevención y contagio del VIH. Los países con menos incidencia son Barbados, Cuba y Guyana; sin embargo, en estos países el porcentaje supera el 30%. En los países analizados este indicador no refleja una desigualdad relativa significante, lo que indica que la falta de conocimientos sobre el VIH/SIDA es generalizada tanto en zonas urbanas como rurales. Aunque en los últimos años a nivel regional ha aumentado el uso de anticonceptivos entre adolescentes y la cobertura de los servicios de salud especializados y amigables, aún prevalece una alta frecuencia de conductas sexuales de riesgo, algunas de las cuales resultan en enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA. Para el año 2016, los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años seguían representando un tercio del número total de personas con nuevas infecciones por el VIH [9] . Se estima que en dicho año hubo 120 mil infecciones nuevas por el virus en la región.

- Violencia contra niñas, niños y adolescentes

Indagar sobre los tipos de violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes en contextos urbanos nos permite comprender cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta esta población en situaciones de vulnerabilidad de una manera más integral y no solo atendiendo a las carencias materiales, a la falta de infraestructura y de acceso a servicios básicos. La violencia también constituye un elemento importante en la vulneración de sus derechos, generando afecciones no solo físicas, sino también psicológicas y emocionales. En la actualidad no existen encuestas regionales estandarizadas que permitan evidenciar el porcentaje de menores de 18 años urbanos que sufren algún tipo de violencia. La información de MICS y DHS permitió analizar datos sobre disciplina violenta infantil y justificación de la violencia de género; sin embargo, carecen de la información requerida para analizar otros tipos de violencia como homicidios, violencia sexual o acoso escolar.

- Disciplina violenta: para 16 países con información disponible, este indicador presenta la proporción de niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años que ha sufrido agresión psicológica (gritos e insultos) o castigo físico (menor o grave) durante el último mes anterior a la encuesta. Se observa que el uso de métodos violentos de disciplina infantil está ampliamente extendido en la región, pues en las áreas urbanas dos de cada tres son sometidos a maltrato psicológico o castigo físico. Tanto para el promedio de los países analizados como para cada uno individualmente, se registran leves desigualdades en perjuicio de quienes habitan en condiciones de mayor privación. En general, el 65,7% de la niñez y adolescencia de la región es objeto de métodos disciplinarios violentos y la diferencia es baja entre zonas urbanas y rurales (64,4%). Del total de niñas, niños y adolescentes urbanos que sufren métodos disciplinarios violentos, son Haití, Surinam y Jamaica los países con mayor incidencia, superando el 80%. Por el contrario, en Cuba, Panamá y Costa Rica se observa la menor incidencia; sin embargo, los porcentajes superan el 35%.

- Justificación de la violencia de género en el hogar: este indicador, para 22 países con información, da cuenta de las mujeres adolescentes (entre 15 y 19 años) que declaran que sus esposos o parejas están justificados si actúan con violencia en circunstancias como que ellas salen sin avisarles, descuidan a los niños, discuten con ellos, se rehúsan a tener relaciones sexuales y queman la comida. La justificación o aceptación de la violencia de género por parte de las adolescentes en la región es del 6,9%, encontrándose una mayor incidencia de esta práctica en zonas rurales con el 11,5% frente a un 5,2% en zonas urbanas. Sin embargo, en el contexto urbano con precariedad habitacional, el 8,2% de las adolescentes justifican o aceptan esta violencia, frente al 3,9% de hogares sin precariedad. Haití, Santa Lucía y Surinam son los países con mayor incidencia, con tres y cuatro veces más que el total regional. Costa Rica, Guyana y la Argentina, por el contrario, son los países en donde las mujeres justifican menos la violencia. En cuanto a la desigualdad intraurbana, Guatemala, Costa Rica y Santa Lucía superan la brecha regional, con tres veces más casos en contextos de precariedad grave.

- Inasistencia a programas de aprendizaje temprano y a la educación secundaria

Las intervenciones durante la primera infancia juegan un papel importante en el desarrollo de habilidades determinantes para niños y niñas, lo que contribuye a igualar oportunidades, reducir la pobreza intergeneracional y la desigualdad. Al analizar la situación de inasistencia a establecimientos educativos, tanto en el caso de niñas y niños en primera infancia como entre los adolescentes en edad de asistir a los últimos años de secundaria, en las áreas urbanas se presenta una clara asociación entre vulneración del derecho a la educación y la residencia en hogares precarios.

El primer indicador muestra la proporción de niños y niñas de 3 y 4 años que no asisten actualmente a ningún tipo de programas de aprendizaje temprano: cuatro de cada diez niñas y niños entre 3 y 4 años no asisten a ninguno de estos programas (40,6%) a nivel total, pero esta situación muestra una prevalencia mayor en quienes residen en hogares con precariedad habitacional grave (51,1%) frente a quienes habitan hogares sin precariedad (35,2%). En Jamaica, Barbados y Trinidad y Tabago se observan las menores incidencias, mientras que en Costa Rica, el Estado Plurinacional de Bolivia y El Salvador más del 60% de niñas y niños entre 3 y 4 años no asisten a estos programas de aprendizaje temprano. Sin embargo, estos tres últimos países son los que presentan las brechas relativas más bajas, lo que implica que la inasistencia a programas de aprendizaje temprano es generalizada. La mayor desigualdad se observa en Santa Lucía (4,2%) y el Uruguay (2,5%), donde las probabilidades de que las niñas y los niños de hogares con precariedad habitacional no asistan a programas de aprendizaje se cuadruplican y duplican, respectivamente, respecto de quienes habitan en hogares sin precariedad.

Por su parte, el análisis del porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años que no asisten a la escuela secundaria en 21 países con datos disponibles muestra que este llega a 17,4% en zonas urbanas. En este caso, la desigualdad intraurbana es evidente, en tanto la inasistencia de quienes provienen de hogares con precariedad grave (25,2%) duplica los casos de quienes habitan hogares sin precariedad (12,8%). Honduras, Guatemala, Belice y el Perú son los países con las mayores incidencias, superando el 20% de adolescentes que no asisten a la escuela, a diferencia de Haití, el Estado Plurinacional de Bolivia y Jamaica, que están por debajo del 10% en este indicador. Sin embargo, a pesar de que en Haití se observa la menor incidencia, es también uno de los países, junto con el Paraguay y El Salvador, que exhiben las mayores desigualdades; es decir, que la probabilidad de que adolescentes de hogares con precariedad no asistan a la escuela es hasta cuatro veces mayor que quienes habitan en hogares sin precariedad.

III. Consideraciones finales: reflexiones de política para la infancia urbana

Sin lugar a dudas, una expresión visible de la pobreza urbana es la condición de precariedad habitacional que se presenta allí donde la ciudad se configura en un espacio social fragmentado y segregado. Este artículo ilustra un aspecto no siempre tratado en las políticas públicas sociales: la segregación, entendida como la localización de los pobres en las áreas más inadecuadas respecto a condiciones de habitabilidad, genera una diferenciación socio-espacial de las áreas residenciales y diferencias en la organización del hábitat que se traduce en las condiciones habitacionales, en la desigual composición social de sus habitantes y en la marcada diferencia de la calidad de vida de sus habitantes. Así, los desafíos que enfrenta la infancia y la adolescencia urbana en la región están relacionados con la precariedad habitacional en la que viven y con la desigualdad al interior de las ciudades en indicadores de goce de derechos, riesgos frente a la violencia y falta de oportunidades.

En este contexto se hace necesario abogar por políticas públicas que respondan a las privaciones múltiples y superpuestas que se evidencian y que impactan desde muy temprana edad las posibilidades de desarrollo integral de la niñez y adolescencia urbana, y que profundizan la pobreza multidimensional y la exclusión. Esto es un imperativo tanto para el desarrollo de la niñez y adolescencia en las ciudades como para la realización de las ciudades como espacios de oportunidad y dinamismo. En su estudio, Bagnoli, Born y Minujin (en prensa) argumentan que desde las políticas públicas para la infancia son tres las principales barreras que deben superarse para atender la desigualdad intraurbana que afecta hoy el goce de derechos de la infancia urbana en la región: i) un urbanismo sin perspectiva de infancia; ii) la segregación socio-espacial y iii) la persistencia de entornos nocivos. Estas categorías se superponen y se potencian entre sí, y juntas dan cuenta de la complejidad de las problemáticas urbanas. El urbanismo sin perspectiva de infancia hace referencia a procesos de planeación urbana que no consideran las necesidades de la niñez y adolescencia, y que se evidencian, por ejemplo, en las limitaciones de transporte adecuado y acceso a infraestructura social, a espacios verdes, de esparcimiento y cultura, a iluminación, senderos peatonales y mobiliario urbano, entre otros [10], adaptados para niñas, niños y adolescentes y sus familias; sobre todo para aquellos en contextos de precariedad habitacional. La segregación socio-espacial es una manifestación de la desigualdad que comprende un conjunto de dinámicas urbanas que establecen fronteras físicas y simbólicas entre poblaciones vulnerables y otras sin desventajas. Se expresa en fenómenos como la fragmentación territorial que ubica en el espacio urbano lugares concretos para pobres y no pobres. Por último, los riesgos asociados a la violencia social y a las amenazas ambientales configuran entornos nocivos para el desarrollo de la niñez y adolescencia urbanos, que también pueden ser causa de desplazamientos y migraciones forzadas [11]. Los altos niveles de exposición a varios tipos de violencia desde una edad temprana resultan en una normalización de los comportamientos violentos.

Desde UNICEF se impulsa el desarrollo de una estrategia de atención a la infancia urbana en la región que remonte estas barreras y que se fundamenta en cinco pilares: (i) reducir las brechas de desigualdad en las zonas urbanas para ampliar los servicios sociales de calidad para la infancia que vive marginada en entornos urbanos y proteger a todas las niñas y niños de la violencia; (ii) promover un entorno urbano seguro y sostenible para niños, niñas y adolescentes; (iii) adaptar la planificación urbana y el presupuesto público para que refleje las necesidades de la infancia que vive en entornos urbanos, en particular la más desfavorecida; (iv) aumentar la voz y la participación de la niñez y adolescencia más vulnerables que viven en entornos urbanos y fortalecer las asociaciones con las comunidades y organizaciones urbanas, y (v) fortalecer la base de evidencia sobre la infancia urbana en materia de datos, políticas e investigación. Dentro de estas grandes áreas estratégicas, el diagnóstico realizado sugiere las siguientes acciones de política:

1. Fortalecer el acompañamiento a los territorios para incrementar el diseño e implementación de políticas y programas que aborden de manera efectiva las problemáticas que enfrentan los niños, niñas y adolescentes urbanos más vulnerables, especialmente en cuanto a la provisión de servicios. El hecho de que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes urbanos vive con alguna condición de precariedad habitacional y que 3 de cada 10 enfrentan precariedad grave, sumado a la significativa brecha en el acceso a derechos básicos, cuestiona el mito de las ventajas de vivir en ciudades. La posibilidad de contar con una vivienda digna y con acceso a servicios básicos es una condición necesaria para mejorar la calidad de vida de la infancia.

2. Garantizar la participación de calidad de los niños, niñas y adolescentes. Para concebir ciudades diseñadas para la infancia se debe contar con mecanismos institucionales que integren su voz y sus necesidades. En este sentido, es necesario fortalecer instancias de participación y contraloría ciudadana e infantil, como un elemento clave para el éxito de proyectos territoriales que permitan articular formas de intervención más acordes con las propias culturas, historias, realidades, prácticas, voces y formas de expresión de los territorios donde viven niños, niñas y adolescentes.

3. Las comunidades constituyen un recurso relevante, tienen conocimiento local específico para sus ciudades y la disposición de trabajar en ellas y cuentan con espacios organizados propicios para el trabajo conjunto, para el debate y la materialización de mejoras en el espacio público, en ámbitos educativos y culturales, sobre temas de violencia social y de género. Por ejemplo, es necesario mirar la problemática de violencia social no solo a partir de las políticas de seguridad, sino también desde sus concepciones sociales. Desde la infancia es posible visibilizar posibilidades y abordajes subjetivos para enfrentar los conflictos de una manera creativa a partir de realidades distintas a las de los adultos. Estos desafíos deben llamar la atención de decisores urbanos para brindar una atención especial a los factores que profundizan la desigualdad y la pobreza de manera desproporcionada en la infancia y la adolescencia que vive en condiciones de precariedad habitacional, así como de poblaciones de niños, niñas y adolescentes migrantes, en situación de calle y pertenecientes a grupos indígenas y afrodescendientes.

Una gestión territorial del desarrollo sostenible requiere involucrar a la multiplicidad de actores que conviven y se relacionan de manera interdependiente en las ciudades. De esta forma, muchas de las condiciones estructurales que generan exclusión social a nivel urbano pueden tratarse efectivamente con políticas locales articuladas con instancias gubernamentales de distintos niveles, atribuciones y responsabilidades (poder ejecutivo y legislativo); administraciones de servicios desde niveles locales hasta nacionales; sectores privados, de la sociedad civil organizada y comunidades.

4. Se debe superar la dicotomía urbano-rural como el ámbito más visible de comparación de desventajas que viven niños, niñas y adolescentes, sin ánimo de minimizar las condiciones que se presentan en el ámbito rural. Ello porque, por un lado, en los países analizados, la concentración poblacional en las ciudades implica que un número mayor de niños, niñas y adolescentes urbanos vive con precariedad habitacional que la suma del total de niños, niñas y adolescentes que habita territorios rurales. Por otro lado, porque niños, niñas y adolescentes en contextos urbanos con precariedad grave presentan un porcentaje mayor de incidencia y/o mayores brechas de desigualdad en indicadores sobre maternidad adolescente e infantil, disciplina violenta, sobrepeso, inasistencia a la escuela en etapa preescolar y en la adolescencia.

5. Mejorar la cobertura y calidad de los programas de prevención en salud. Las mayores desigualdades urbanas entre hogares con precariedad grave y sin precariedad se manifiestan en enormes inequidades de supervivencia, desarrollo y protección desde los primeros años. Esto se expresa con más del doble de casos de muerte de niñas y niños antes de cumplir cinco años, de desnutrición infantil y en materia de atención prenatal inadecuada. Esta situación da cuenta de la necesidad de mejorar la atención de salud para poblaciones vulnerables, pero también alerta sobre aquellas condiciones de habitabilidad de las viviendas que inciden en el riego de padecer infecciones, diarrea o neumonía. Las complicaciones en el parto, las enfermedades infecciosas y factores relacionados con la nutrición son las principales causas de muerte al inicio de la vida y durante los primeros años.

6. Desarrollar estrategias y alianzas público-privadas para favorecer e incrementar los espacios protectores y seguros en las comunidades. La violencia contra la infancia y la adolescencia es uno de los mayores flagelos en la región; en la familia, la escuela y la calle se despliegan riesgos que limitan su desarrollo y supervivencia , estos factores tales como los conflictos armados, la criminalidad organizada que configuran espacios territoriales (Bagnoli, Born y Minujin, en prensa) y que generan una mayor presión a la precariedad habitacional en la que viven ni ñas, niños y adolescentes . En este sentido, urge un abordaje multisectorial de las políticas públicas para superar la normalización del maltrato, las agresiones y los castigos físicos contra niños, niñas y adolescentes. El uso de métodos violentos de disciplina infantil es ejercido en más del 66% de todos los hogares urbanos y en más de 74% de aquellos que están en precariedad.

7. Diseñar e implementar estrategias de comunicación y educación para la erradicación de prácticas de violencia de género que involucren todos los niveles de la sociedad. La violencia de género se presenta como una de las problemáticas más agudas que enfrentan las niñas y adolescentes urbanas. Tanto el embarazo infantil y adolescente como la justificación de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres entre 15 y 19 años está concentrada en grupos de mayor precariedad. La violencia de género en hogares con precariedad grave presenta el doble de casos frente a quienes viven sin precariedad, y la brecha de desigualdad en embarazos adolescentes también duplica la incidencia entre indígenas y no indígenas.

8. Fortalecer los sistemas de información intersectoriales. Las ciudades latinoamericanas y caribeñas deben asumir importantes desafíos en materia de producción y análisis de información pertinente, territorializada y desagregada en términos de género, edad y pertenencia étnica, entre otros. Este tipo de datos permiten contar con evidencia necesaria para que las políticas e intervenciones urbanas contemplen y aborden efectivamente las problemáticas que viven niños, niñas y adolescentes en la región.

Bibliografía

Bagnoli, V., D. Born y A. Minujin (en prensa),“Diagnóstico de la infancia urbana en América Latina y El Caribe”. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Panamá.

Berndt, A. (2009), Children at Risk in Brazil. A socio-political profile of the circumstances that put children at risk in Brazil´s urban centres. Disponible [en línea]

Black, L. y otros (2008), “Maternal and Child Undernutrition: Global and regional exposures and health consequences”, The Lancet, vol. 371, no. 9608. Disponible [en línea]

Cáceres, P. (2019), “Espacio público urbano para la infancia”, del blog Equidad para la Infancia. Disponible [en línea]

Carman, M., N. Vieira da Cunha y R. Segura (coords.) (2013), Segregación y diferencia en la ciudad, FLACSO, CLACSO y MIDUVI, Quito. Disponible [en línea]

Ceballos Ramos, O.L. y otros (2014), “Salubridad de la vivienda informal”, en A. B. Montaña (Ed.), El Traspatio de la Ciudad. Desafíos, prácticas y recomendaciones de política pública y de capacitación frente a la vivienda informal en Colombia. Swiss Contact y Hilti Foundation, Bogotá. Disponible [en línea]

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2018), “Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, Proyecto de Primer Informe Regional sobre la Implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (LC/CRPD.3/3). Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile. Disponible [en línea]

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2017), “Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe, 2017. Agendas globales de desarrollo y planificación multinivel”, documentos de Proyectos (LC/TS.2017/120), Publicación de las Naciones Unidas, Santiago. Disponible [en línea]

CEPAL/UNICEF (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2007), “El derecho a entornos saludables para la infancia y la adolescencia; un diagnóstico desde América Latina y el Caribe”, Boletín Desafíos, N° 5, Santiago de Chile. Disponible [en línea]

Chávez Ramos, N. (2018); “Monitoreo para mejorar las intervenciones públicas para la infancia: Miraflores, Lima, Perú”, en blog Equidad para la Infancia. Disponible [en línea]

Fundación Corona (2017), Cómo vamos en infancia, Bogotá Cómo vamos. Bogotá. Disponible [en línea]

Galea, S. y D. Vlahov (2005), “Urban health: evidence, challenges, and directions”, Public Health, 26. Disponible [en línea]

Kaztman, R. (2011), “Infancia en América Latina: privaciones habitacionales y desarrollo de capital humano”, Documentos de proyectos, N°431 ( LC/W.431 ) , Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (CEPAL/UNICEF). Publicación de las Naciones Unidas. Disponible [en línea]

McCoy, D.C. y otros (2017), “Correction: Early Childhood Developmental Status in Low- and Middle-Income Countries: National, Regional, and Global Prevalence Estimates Using Predictive Modelling”, PLOS Medicine, vol. 14, N° 1.

Minujin, A. y D. Born (2016), Infancia y desigualdad habitacional urbana en ocho países de América Latina . Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Disponible [en línea]

Montero, L. y J. Garcia (eds.) (2017), “Panorama multidimensional del desarrollo urbano en América Latina y el Caribe” (LC/TS.2017/67), documentos de proyectos, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, Disponible [en línea]

Morin, S. (2018), “Agua segura en escuelas rurales: Lecciones aprendidas desde México”, blog del BID 14 de marzo de 2018. Disponible [en línea]

Sanabria, M.C. y otros (2014), “Análisis de la situación nutricional de los menores de cinco años en Paraguay a partir de la encuesta de ingresos y gastos y de condiciones de vida 2011-2012”, UNICEF Paraguay.

Sánchez Nuncio, H.R. y otros (2005), “Impacto del control prenatal en la morbilidad y mortalidad neonatal”, Revista Médica del IMSS, 43(5). Disponible [en línea]

UN (Naciones Unidas) (2015), “Temas Habitat III; 3- Ciudades más seguras”. New York. Disponible [en línea]

UNDESA (División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas) (2013), “Youth Regional Overview: Latin America and the Caribbean”, Disponible [en línea]

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)(2018), Shaping urbanization for children: A handbook on child-responsive urban planning. New York. Disponible [en línea]

___ (2013), Mejorar la nutrición infantil, el imperativo para el progreso mundial que es posible lograr. Disponible [en línea]

Vlahov, D.F. y otros (2007)), “Urban as a determinant of health”, Journal of Urban Health, 84 (SUPPL. 1). Disponible [en línea]

Victora, C. y otros (2008), “Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital”, The Lancet, vol. 371. Disponible [en línea]

[1] Este artículo es una síntesis de un estudio estadístico de carácter descriptivo de autoría de V. Bagnoli, D. Born y A. Minujin, “Diagnóstico de la infancia urbana en América Latina y El Caribe”. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Panamá (en prensa).

[2] Evidencia sobre la relación entre condiciones de habitabilidad y resultados sociales se encuentra en A. Minujin y D. Born (2016); Kaztman (2011); Vlahov y otros (2007); Galea y Vlahov (2005); Ceballos y otros, 2014; Morin, 2018 y CEPAL/UNICEF, 2007.

[3] Porcentaje total regional para los 21 países con información requerida para calcular el nivel de precariedad habitacional, de acuerdo con encuestas recientes MISC o DHS, con estimación poblacional basada en proyecciones a 2018 del World Urbanization Prospects: la Argentina, Barbados, Belice, el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tabago y el Uruguay.

[4] I dem.

[5] En todos los casos, los resultados correspondientes al total de países son un promedio ponderado que considera la cantidad de población y su composición en cada uno de los países de acuerdo con datos de UNPOP para 2015.

[6] Véase más información [en línea] y [en línea]

[7] Es necesario tener un panorama más amplio sobre esta problemática en la región, al igual que en cuanto al indicador sobre obesidad, tanto para población femenina como masculina y en todos los rangos de edad.

[8] Este indicador debe observarse cuidadosamente, puesto que la categoría de "seguros de salud" se entiende de formas muy distintas entre los países, y el dato disponible contempla "cualquier" seguro. Esto no permite relacionar los pocos resultados obtenidos con sistemas contributivos o de seguridad social. Esta mixtura puede ser una de las explicaciones de los niveles tan bajos (y tan poco desiguales) de México.

[9] Véase CEPAL, 2018a.

[10] Véase Cáceres (2019) y Chávez Ramos (2018).

[11] Para más detalles, véase CEPAL (2018a).

País(es)

- Latin America and the Caribbean